|

|

行きは車で鯖街道熊谷宿で観光.

| お昼は焼き鯖定食.

|

|

|

なかなか素朴な山村で観光用に整備されている.

|

雪解け水が流れて,村の人が野菜を洗っていた.

|

|  |

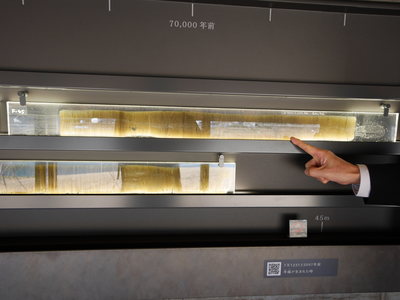

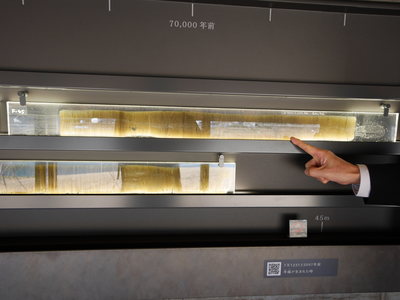

全長45mの水月湖の湖底ボーリングコアを納めた博物館はとても横長でカメラの広角に入りきらない.ここには今から7万年前までの見事な湖底の地層の年縞が展示されています.

| 中も至ってシンプルで,ボーリングコアの薄い薄片の標本が展示されていますが,説明はこのように係の方が適宜行っています.日本ではおそらく珍しい地質のプロ向けの博物館です.

|

|  |

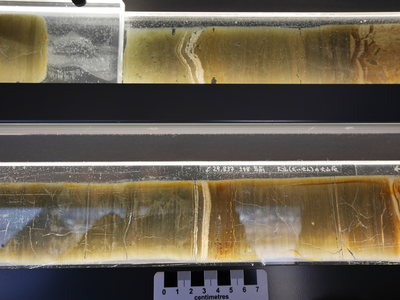

ときどき遠くからの火山灰を挟んでいます.これは鬼界カルデラの噴火の火山灰で,年代精度は7253±23年前とあります.凄い年縞のカウント精度です.年縞の幅は平均して0.6mmだそうです.

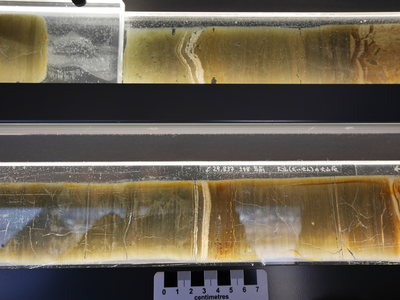

| こちらは29837±48年前大山の火山灰.2本のボーリングコアは時代

の跳びがないように,少しずつ重ねてボーリングされている.ここでは2本ともに見事な同じ火山灰層が挟まれていて,年縞の読み取りに重要な基準点になりそ

う.時代が下るにつれて時代判定の精度が少しずつ悪くなっていくのがわかる.

|

|  |

3万年前の日本最大級の噴火と書かれていますが,姶良カルデラのものだという説明が裏側の展示にありました.

| これが最も古い45mの深さのコア.読み取りの最後の約7万年前のもの.

|

|  |

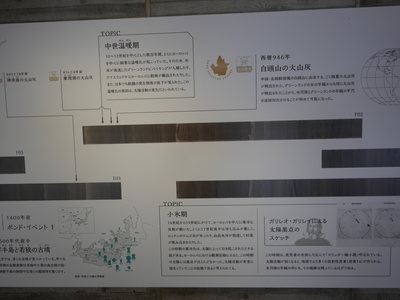

| 詳しく丁寧な説明をしていただいた博物館スタッフの方.以前は地元の中学校の理科の先生だったとか.とても詳しい地質の説明をしていただきました. | さきほどの姶良カルデラの火山灰の詳しいパネルによる説明.このようにボーリングコアの裏側には,年代準に

|

|

|

同じくパネル裏側のウルルン島噴火火山灰の説明.そのほかに文化や文明の変遷の説明も詳しい.これだけで日本と世界の歴史の黎明時代の勉強になる.

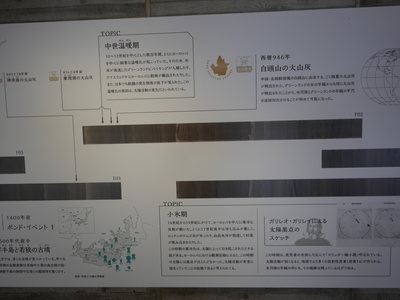

| 中世の温暖期や白頭山の火山灰の説明.

|

|

|

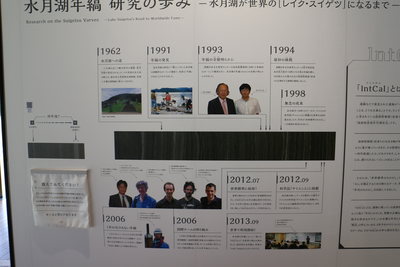

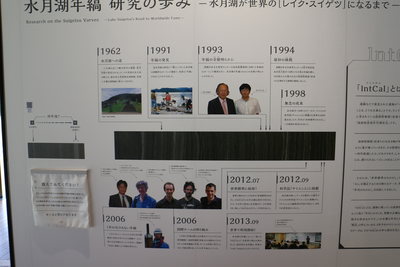

水月湖調査チームの面々.リーダーの中川さんは日本ではなく英国の研究予算をもらって研究を始めたと文献にありました.最初から国際的なチームだったわけです.

| いずれの研究も黎明期にはこのようなアナログな機材の手作りの技術に満ちていますね.研究者を目指す若い世代にもっとも知ってほしいことの一つ.

|

|

|

さて,ここからは11月の晩秋の訪問のときの写真です.

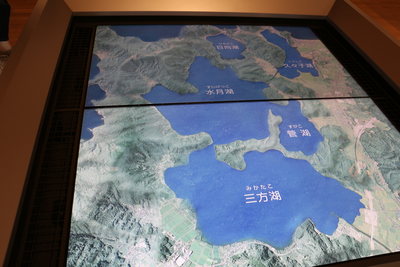

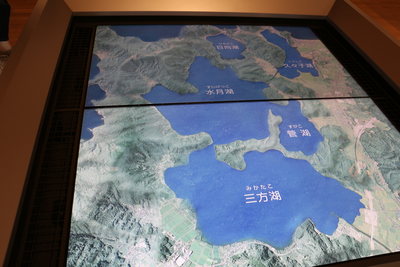

| 水月湖の位置を示す地図.海からも陸からも少し離れて潮汐や川の流入による擾乱がない環境がよくわかります.右側に活断層があって,しだいに沈降する場所でもあります.

|

|

|

| あとこのボーリングコアを薄く50ミクロンの薄片にする技術は確か外国の技術者の仕事だと入り口の階段のところにかいてありました.

| 大学名誉教授のS先生と.この先生の提案で今回の巡検となりました.

|

|

|

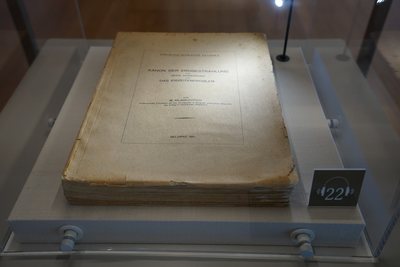

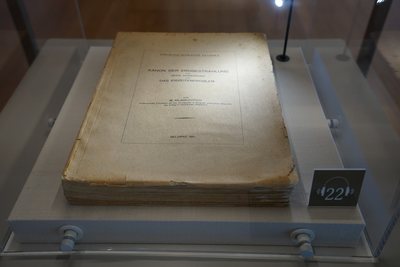

さて初回の訪問時には見逃していた素晴らしいお宝!天文が専門のS先生が目ざとく見つけました!

| 気候変動を説明する天体起動論の大家ミランコビッチの原本がありました!何でも研究リーダーの中川先生がロンドン滞在中に古書店で買ったものとか.これは凄い!初めてみました!

|

|

|

さて年縞博物館の隣の同じ敷地内にある縄文博物館.

| こちらも結構みごたえのある展示.

|

|

|

この剥ぎ取り標本はなかなか見事.上の人は人形です.

| 丸木船の発掘跡とか.

|

|

|

| こちらが水月湖.1月に家族で来た時は写真を撮るのを忘れていたので今回は忘れずに撮りました.

| 途中の食堂で昼食.1時間くらい待たされてやっと順番が来ました.縄文博物館のスタッフのおすすめの食堂のイカ丼!

|

|

|

| さて昼食後に家族で来た時はチェックできなかった,赤礁崎の超塩基性岩体.向こうにきれいな海岸が続くのですが,なぜか遊歩道は立ち入り禁止.おそらく原発の関係か. |

遊歩道に沿った海岸は超塩基性岩体の本拠なのですが残念.

|

|  |

| 裏の半島部は大飯原発の敷地内で警戒が厳重.

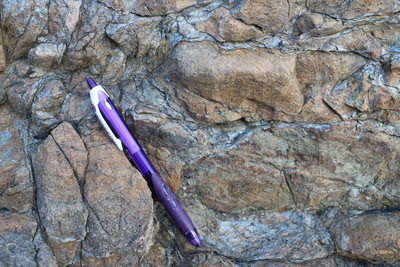

| しかたなく堤防そばの海岸に付き出した岩体をチェックすることに.

|

|

|

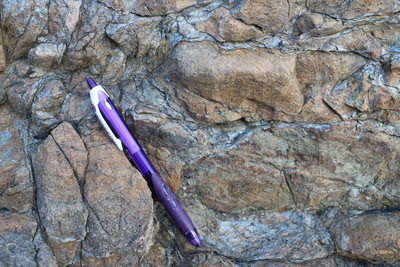

| しかたなく展望の先端の海岸に付き出した岩体を調べることに.

| なかなか良さそうな面付きの岩石です.

|

|

|

面付きの異なる3種類ほどの岩石を転石で採取.

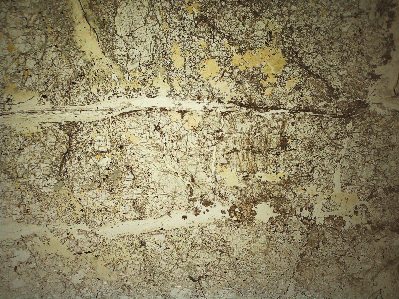

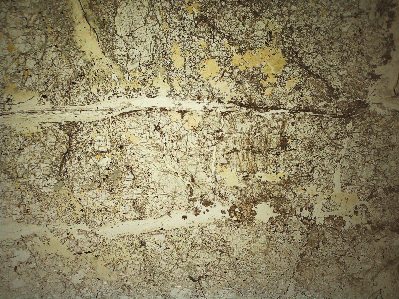

| こちらはあまり錆びていない緑色の岩体.あとで薄片を作ると,それぞれに蛇紋岩化の程度が違って興味深い.

|

|

|

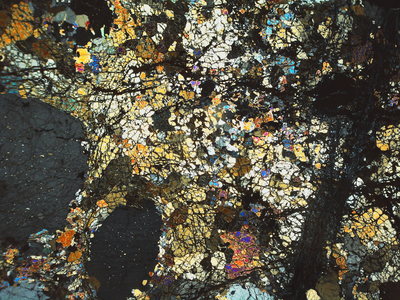

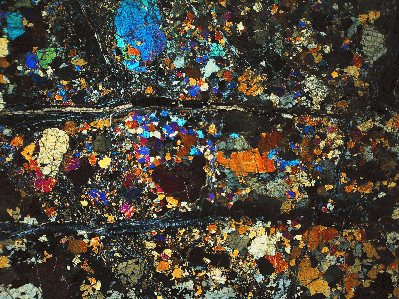

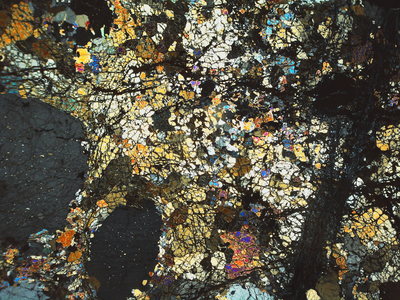

| 比較的まだオリビンの構造が残っているサンプル.右の暗灰色の脈は蛇紋岩化が進んだ部分.灰色の大きな結晶は斜消光なので単斜輝石だと思うがあまり自信ない. |

同じくオープンニコルでの画像.オリビンの高い屈折率がまだ残っている.スケールは画面全幅で13.2mm. |

|

|

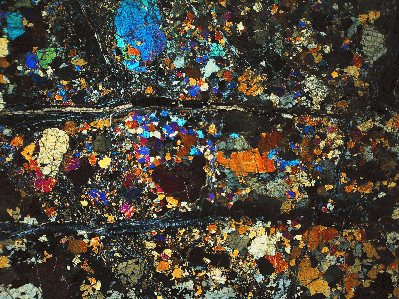

こちらは別のサンプル.オリビンが残っているが上の岩石とはやや組織が異なるように見える.きれいな線状に蛇紋石が生成している.

| オープンニコル.オリビンの屈折率が残っているのが確認できる.スケールは同じ.

|

|