|

|

まずは実験装置の紹介から.授業は高3の地学選択の時間で,2時間連続

の熱心な授業となりました.

|

教室の後ろには持ってきていただいた実験装置が置かれてその説明をして

もらってます.

|

|

|

雪と氷の実験にはつきもののドライアイス.これをくだいて実験装置に入

れます.

|

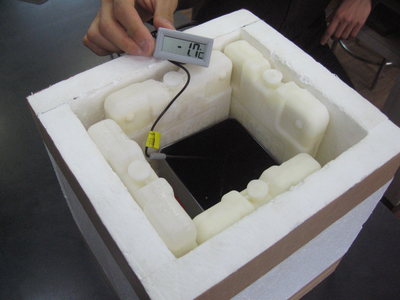

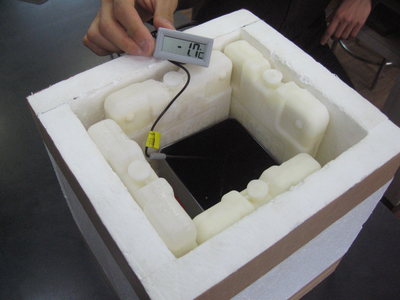

これが実験装置その1.これは時間がかかるので最初に準備しました.何

ができるかはあとのお楽しみ.

|

|

|

実験その1を準備しておいて,次は実験その2.素焼きの植木鉢の気化熱

の効果を調べます.

|

これが実験装置.どれくらい温度が下がるかな?

|

|

|

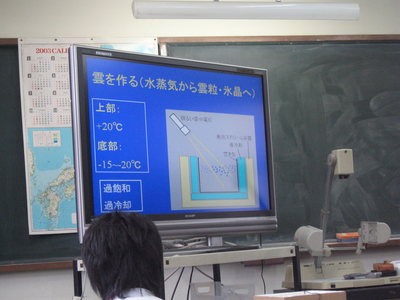

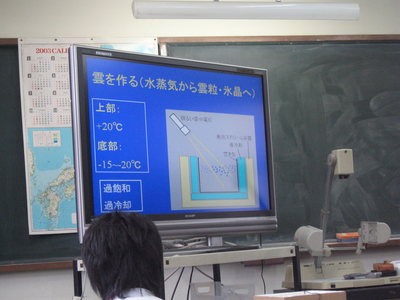

次はお馴染み雲を作る実験.しかし先生の装置は一味違う.ペットボトル

の中が見事に曇って実験成功.

|

次は実験その3の仕込み.

|

|

|

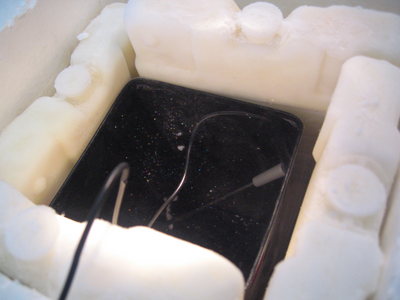

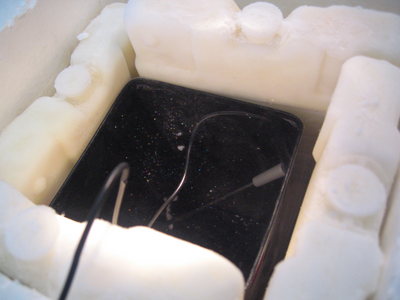

こちらはキャンプ用の-20℃近くまで冷えるという冷却剤を使って,低

温室を作ります.

|

内部が冷えたところで,ビニールパッキンのプチプチをつぶすとご覧のと

おり,ダイヤモンドダストが現れます.

|

|

|

懐中電灯で照らして,ダイヤモンドダストができているかの確認.

|

赤外線放射温度計はごらんのように-18.5℃を示しています.

|

|

|

さきほどの実験の種あかし.

|

みんななるほどと納得しています.

|

|

|

そうこうするうちに最初の実験その1のペットボトルの内部に吊るした釣

り糸に何か変化が.そう雪の結晶が成長していました.

|

元はこのとおり,水を少し入れたペットボトルに釣り糸を重りで吊るして

ドライアイスで冷やすだけです.なぜか2箇所の高さに結晶ができるのが不思議です.

|

|

|

さて最後の実験はちょっと特別な冷蔵庫.

|

中はそんなに冷えていないようですが,−−.

|

|

|

ちょっとぶれましたが,取り出したペットボトルの水が降ると一瞬で凍り

ました.

|

こちらは同様に水を入れた容器に,氷をひとかけらつまんで入れると.

|

|

|

ごらんのとおり一瞬で凍りました.過冷却水の実験です.

|

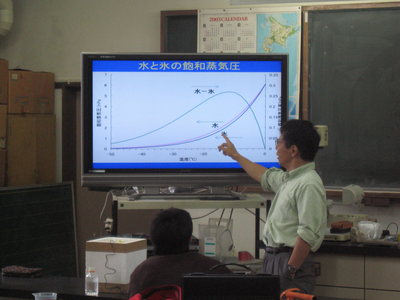

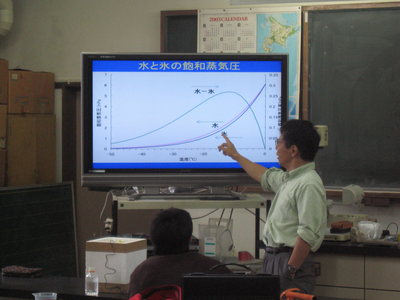

雪の結晶が成長するのは雲の中で,氷晶と過冷却水滴が共存するという,

有名なベルシェロンの氷晶説が実験でみごとに説明されていきます. |

|

|

最後は先生が南極での調査で見つけられた,氷晶(雪の結晶)にくっつい

た過冷却水滴の珍しい写真.南極という恐ろしくきれいな空気の元でのみ見られる珍しい現象だそうで,一同この話に感動!

|

和気藹々とあっという間の2時間でした.小西先生どうもありがとうござ

いました.また来年もよろしくお願いします.

|