|

|

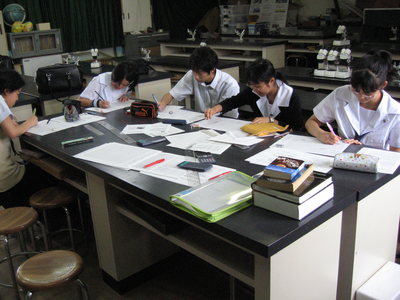

参加者は少ないですが,土曜日の静かな時間.和気藹々と作業が進みま

す.

|

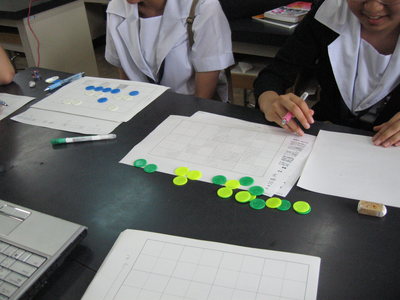

まずは「複雑系」の定番の一つ.地震の発生をシミュレートする「碁石モ

デル」の実習.現実の地震の個数とサイズの関係が再現できるか?

|

|

|

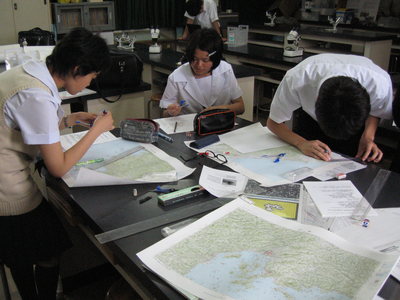

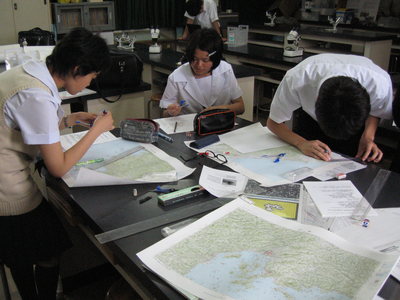

続いて,地図を広げて,これも複雑系というよりフラクタルを調べる定番

「海岸線の距離測定」の実習.

|

コンパスの幅を段々狭くしていって海岸線の距離をはかり,その長さがど

うなっていくかを調べます.結構よい結果が出たみたい.

|

|

|

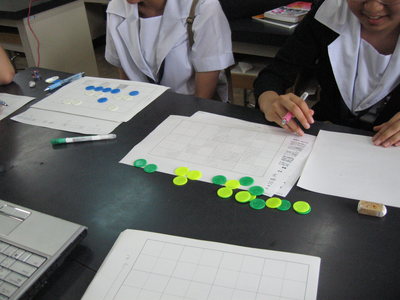

こちらも定番中の定番「ライフゲーム」の実習をポーカーチップを使って

行っています.

|

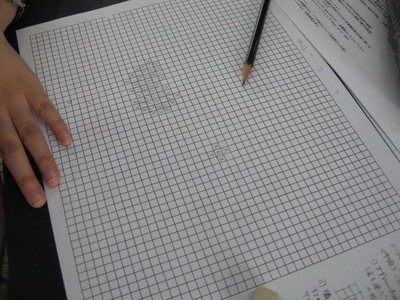

こちらは3回目の実習で,ダウ平均と日経平均の日々の変動幅と頻度の関

係が,フラクタルになっているかどうかを調べています.表計算ソフトでグラフを書く限りはどうもそうなってはいないようですが,−−.

|

|

|

4回目の今日は屋上に出て赤外線放射温度計で,雲底高度を測ってみま

す.(偶然先日,教育実習の研究授業の日に見学に来られた本校卒業生で大阪教育大学准教授の小西先生に教えていただいた方法です)

彼女がかまえているのはピストルではなく,非接触型赤外線放射温度計というものです.引き金ならぬスイッチを引くと向けている方向の温度が測定できま

す.空の場合は雲の底の温度が測定できます. |

こ

の生駒山の方向の黒い雨雲の温度は約24℃.地上気温が29℃でその差から,-0.7℃/100mの標準の気温減率を仮定するとこの雲の高さは約700m

で生駒山の少し上ということがわかります.実際,生駒山の山頂(642m)は見えていましたが,金剛山の山頂(1125m)は隠れていましたので,この雲

の高さが大体正しいことがわかります.小西先生のお話では夏は水蒸気の影響で誤差が出やすく,秋から冬はよい温度が出やすいとのことです.

|

|

|

上

空には青空も見え,このような青空を含む部分で今日測定できた最低の温度は9℃でした.したがって今日の最高の雲底高度は約3000mあたりということが

わかります.ただし,実際には高さによる気温減率はこのように決まっているわけではなく,日々の上空の寒気や暖気の入り方で異なります.ただこんな簡単な

方法で,雲の底の高さが解るなんて素晴らしいと思いませんか?

|

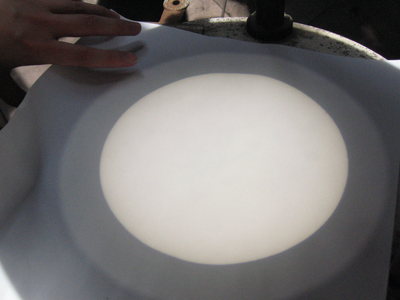

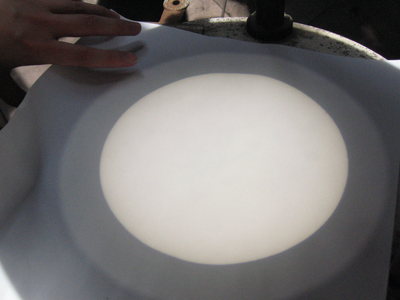

今日のおまけです.本校屋上の天文台の15cm屈折望遠鏡で見た太陽面

です.このところまったく黒点が見えません.この写真は6月初めの状態ですが,半年前の冬に見たときもそうでした.まったく無黒点の太陽もまた不思議なも

のです.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|